在5月24日闭幕的第十五届“挑战杯”陕西省大学生课外学术科技作品竞赛颁奖典礼上,我校报送的12件作品全部进入现场决赛,获特等奖4项,一等奖6项,二等奖2项,总分900分,位列全省第六。我校在此项赛事中,连续六年持续突破。继2022、2024年两次捧得“小挑”优胜杯后,此次首次捧得“大挑”优胜杯并获“进步显著奖”,位居同类院校第一,创造了校参赛史上的里程碑式突破。

这一历史性突破,以及近年来连年攀升的竞赛成绩,均源于学校构建的“两擎驱动·两维赋能·四阶跃升”全链条双创育人路径。

顶层设计两擎驱动 创新工作思路

在创新领导机制方面,校领导班子牵头成立专项工作组,整合团委、教务处、科研处、学工部等部门资源,配套出台学科竞赛相关管理制度及科技创新奖励办法,将竞赛成果纳入教师职称评审、教学工作量核算及学生评优体系中,形成多维度、全覆盖式参与人员激励链条,充分激发师生积极参赛的内生动力,进而打造出众志成城、倾力协作、超强战斗力的项目团队。

备赛聚焦项目培育全周期,创新实施“年度培育表+月度路线图”双轨管理体系,通过动态项目库、专班跟进、校院资源精准匹配等策略,形成全年不间断的“选-育-赛-用”闭环模式,源源不断将潜力项目培育成一批批高精尖项目,为参加竞赛提供积淀。

创新矩阵多维赋能 累积成功几率

学校采用“校-院-团”支部三级联动机制成效显著,并通过40余次全媒体宣传营造浓厚的参赛氛围。在本届竞赛项目培育中,充分发挥朋辈“传帮带”优势,扫除备赛盲区,举办了13场获奖团队经验分享会,覆盖1500余人次,形成“传帮带”良性循环,通过经验传承与知识传递,不断累积项目培育的质量与厚度。

学校采用跨赛贯通机制,打通“挑战杯”与“大创”“国创赛”等赛事通道,推动参赛项目的社会实践成果转化,实现“以赛促创”的乘数效应。

四阶培育护航全程 落地抓细实干

项目孵化过程中,学校采用创意萌芽阶段-双线挖掘、项目培育阶段-分层推进、精品打磨阶段-精准施策、孵化落地阶段-成果转化的四阶培育机制,确保每个项目都能得以精细化打磨和成长,提升项目获奖率。

在萌芽阶段,通过对“三下乡”社会实践项目和往届参赛作品的双线挖掘,确保项目培育的延续性和发展优化。在培育阶段,高标准制订赛事评审规则,赛制对标“挑战杯”国赛标准,严格规范办赛流程和作品推报程序,实行“学院赛-校初赛-复赛-决赛”四级选拔,且所有省赛报送项目均经过了30场以上的打磨修改,确保了参赛项目质量。在打磨阶段,学校邀请众多校内外专家开展了近20轮专项打磨,组织7场全真模拟答辩,重点项目获“一对一”专家指导,精细化雕琢每个参赛项目。在孵化落地阶段,构建“赛事获奖-孵化扶持-产业对接”全链条成果转化机制,对省级以上获奖项目团队优先入驻创新创业学院孵化园进行项目落地和转化,做好科创的“后半篇文章”。

据悉,自启动校级选拔以来,我校共有347个项目报名参赛。经17轮严苛筛选、深度打磨,从25个入围省赛训练营项目中优中选优,最终推报的12件作品全部晋级终审答辩并获奖,展现了西译学子强劲的科创实力,也印证了西译学科竞赛、创新创业育人的扎实功底。

此次获奖实现历史性突破,既是学校“十四五”规划中创新创业教育成果的集中展现,更是对挑战杯“崇尚科学、追求真知、勤奋学习、锐意创新、迎接挑战”宗旨的生动诠释。站在新的起点上,西译正以昂扬姿态书写民办高校科技创新育人的时代答卷。

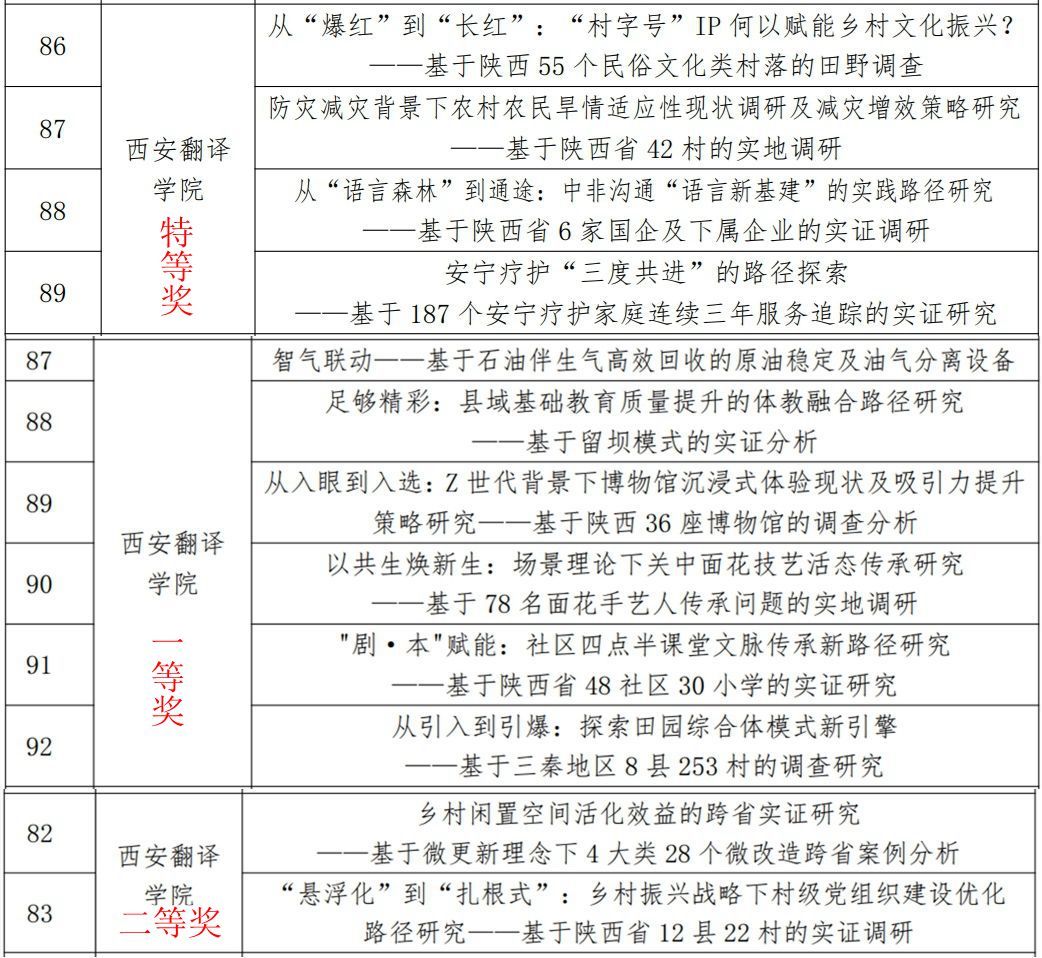

西译获奖项目展示

师生倾力打磨项目

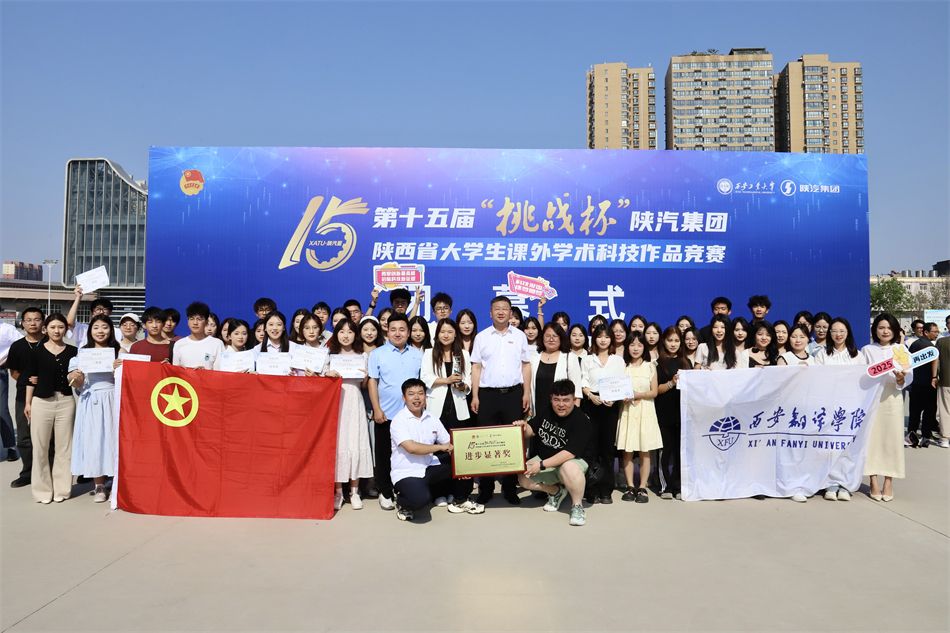

校党委副书记、副校长张恒参加颁奖典礼并对我校获奖师生表示祝贺

团委副书记岳蓓(左五)代表我校上台领取“优胜杯”奖杯

团委姚天乐老师(左一)代表我校上台领取“进步显著奖”奖牌

特等奖颁奖现场

校领导与获奖师生在颁奖典礼合影以记录此次的里程碑式突破